年金制度改正法のポイント 2025.9.11

はじめに

求人票で「社保完備」という言葉を見かけたことがある方は多いのではないでしょうか。これは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険制度が整っている職場であることを示すもので、働く人にとっては安心材料のひとつです。

では、事業を始める側にとってはどうでしょうか。たとえば、個人事業主として医業を営む場合、常勤の従業員が5人以上いると社会保険への加入が義務付けられます。

しかし最近では、5人未満の事業所でも、開業時点から自主的に社会保険に加入するケースが増えてきています。これは、従業員の安心感を高めるだけでなく、採用力の向上や事業の信頼性にもつながるためです。

ただし、事業所として社会保険に加入したからといって、すべての従業員が自動的に加入対象になるわけではありません。実際には、働いている方一人ひとりが加入要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。勤務時間や日数、雇用形態などによって判断が分かれるため、事業者としては慎重な対応が求められます。

さらに、最近の制度改正では、加入要件の見直しや経過措置の導入などが行われ、内容がより複雑になっています。これから開業を考えている方にとっては、「何をどうすればいいのか」が分かりづらくなっているかもしれません。

そこで本記事では、改正のポインをわかりやすく整理してお届けします。

新しいスタートを切る皆さんが、安心して事業運営を進められるよう、ぜひ参考にしていただければと思います。

加入要件の整理

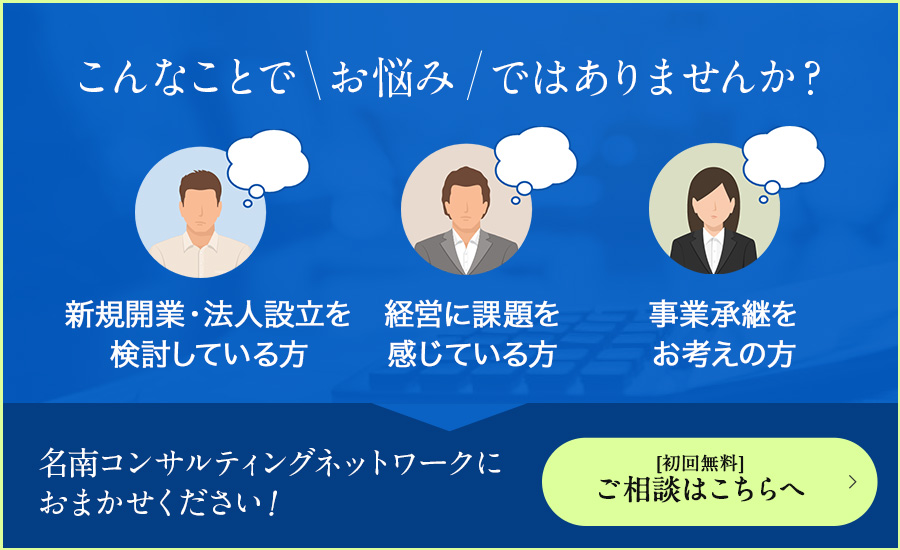

① 短時間労働者の加入要件の見直し

短時間労働者が、厚生年金や健康保険に加入し、年金の増額などのメリットを受けられるようにする、社会保険の加入対象が拡大されます。

短時間労働者:1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であり、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万以上かつ学生でない要件を満たす方

改正による影響

・事業主への影響

今回の制度改正により、短時間労働者の社会保険加入が広がることになりました。これ自体は、働く人にとって保障が手厚くなる良い変化ですが、事業主にとっては「保険料の負担が増えるのでは?」という心配もあるかもしれません。というのも、社会保険料は労使折半が基本。つまり、加入者が増えれば、事業主側の負担も増えることになります。

そこで導入されるのが、保険料調整の特例措置です。

この制度は、対象となる短時間労働者の保険料負担を軽減するために、事業主が少し多めに負担する代わりに、その追加分を国が全額支援するという仕組みです。

追加負担分は全額支援されるので、実質的な負担増は抑えられます。この措置を活用することで、事業主は従業員の働きやすさを支援しつつ、コスト面での不安も軽減できます。

・従業員への影響

これまで多くの人が気にしていた「年収106万円の壁」。これは、月額8.8万円以上の収入があると、一定の条件下で厚生年金や健康保険に加入しなければならず、保険料の自己負担が発生するため、働く時間を調整して収入を抑える人も少なくありませんでした。

今回の制度改正では、この月額8.8万円の要件が撤廃され、収入を気にせず働けるようになります。

これにより、ライフスタイルに合わせて柔軟に働き方を選べるようになり、特に中小企業で働く短時間労働者にとっては、厚生年金や健康保険に加入できるチャンスが広がるというメリットがあります。将来的な年金額の増加や医療保障の充実も期待できます。

ただし、社会保険に加入することで保険料の自己負担が発生し、手取りが減る可能性がある点には注意が必要です。

「保障を重視するか」 「手取りを優先するか」は人それぞれ。制度の内容を理解したうえで、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。

さいごに

今回の制度改正は、働く人が「収入の壁」を気にせず、自分のライフスタイルに合わせて働ける環境を整える大きな一歩です。特にこれから新しく事業を始める方にとっては、働き方の選択肢が広がることは、事業設計にも大きな影響を与えるポイントになります。もちろん、保険料の負担や手取りの変化など、気をつけたい点もあります。

だからこそ、制度の内容をしっかり理解し、「働き方」と「事業の進め方」をセットで考えることが、安定した開業への第一歩になります。